浄土宗の小さなお寺 清浄院(しょうじょういん)です。

仏教は、日々を生きる中で迷いや苦しみに出会ったとき、心のよりどころとなる教えです。

仏教は、日々を生きる中で迷いや苦しみに出会ったとき、心のよりどころとなる教えです。

時代とともに生き方や家族の形が多様化し、葬送や供養の姿も変わってきました。

その中で、仏教の伝統には、今を生きる私たちの心を静かに支える知恵が数多く受け継がれています。

当寺では、その教えを皆さまの人生の中に生かしていただけるよう努めるとともに、仏事に限らず、地域の方々の悩みや苦しみに寄り添うことを大切にしております。

また、愛する人の死を受け入れていく過程に寄り添う「グリーフケア」や、終末期にある方への「スピリチュアルケア」の考え方も大切にしています。

浄土宗 葵聖山 清浄院(しょうじょういん)

311-3436 小美玉市上玉里420番地9

TEL: 0299-56-6469

mail: info(アットマーク)shojoin.jp

小さなお寺ですが、どうぞ安心してご相談ください

ご相談だけでも構いません。お寺とのお付き合いが初めての方も、どうぞご安心ください。

清浄院は、大きなお寺ではありません。けれどその分、お一人おひとりのご事情を大切にしながら、ご葬儀やその後のご供養をお手伝いしてまいりました。

近年は、・菩提寺がない・お墓がない・子どもに負担をかけたくないというご相談が増えています。当寺では、檀家でない方からのご相談も多くお受けしております。

どうぞ安心してお声がけください。

⇐メール又はお電話でお問い合わせ下さい

※左のQRコードを読み込むとメールが利用できます。

0299-56-6469 ![]() お問い合わせ メール

お問い合わせ メール ![]()

このようなことでお困りではありませんか

●葬儀・法事を行いたいのでお経をお願いしたい

●お布施や戒名のことがよく分からない

(※どうぞあまりご心配なさらずご相談ください)

●引っ越しにより、これまでのお寺様が遠方になった

●菩提寺に代わり、葬儀や法事のご供養をお願いしたい

●永代供養・納骨・お骨の一時お預かり

●仏事全般のご相談

●葬儀・年忌法要・開眼供養・閉眼供養

●水子供養・人形供養・ペットのご供養なども承っております。

どうぞお気軽にご相談ください。 合掌 清浄院

LINE インスタ X ↑こちらからもご連絡等可能です。

よくある質問より

![]() Q,お葬儀について、事前に相談をしたいのですが。

Q,お葬儀について、事前に相談をしたいのですが。

A,大切な方を送る葬儀は一度だけです。後悔しないためにも、場所や規模を含め、どのような形になるのか、気になることは何でもご相談いただければと思います。

また、ご家族中心の葬儀、急なご依頼にもできる限り対応しております。事前のご相談も承っております。「いざという時に慌てないために」まずはお話だけでもお聞かせください。

![]() Q,葬儀後の法事、供養についてお聞きしたいのですが。

Q,葬儀後の法事、供養についてお聞きしたいのですが。

A,四十九日忌・お盆、お彼岸供養・年忌法要など、無理のない形でご相談をお受けしております。

![]() Q,費用はどの位かかるのですか。

Q,費用はどの位かかるのですか。

A,葬儀にかかる費用は大きく分けて、お寺へのお布施、葬儀社様への費用、飲食費等に分けられます。式場の場所や参列者の数によっても変動しますので、事前にお寺や葬儀社に相談されることをお勧めします。なるべく費用を抑えたいというご希望があれば、最善の方法を共に考えていきましょう。 一度ご相談ください。

![]() Q,自宅でも葬儀は可能でしょうか?!

Q,自宅でも葬儀は可能でしょうか?!

A,葬儀の場所は問いません。お寺、自宅、セレモニーホール、斎場等での葬儀が可能です。

自宅葬の場合には葬儀社様にご相談ください。

※お寺での葬儀の場合には骨葬(火葬後の葬儀)となります。また、収容人数の関係上

家族葬となります。

![]() Q,檀家にならなければいけませんか?

Q,檀家にならなければいけませんか?

A,法要後に檀家になる必要はございません。

※今日では菩提寺を持たない方も多く増えてきており、当寺では檀家ではない方のご葬儀やご法事もお勤めいたしております。

今月の言葉

人の心は常に移ろいます。正しく無常です。感謝も不満も、どちらも人の正直な声、その揺れを否定せず、気づくことから、歩みは始まります 合掌 令和8年2月

お知らせ

清浄院 by otera_shojoin

Follow @otera_shojoin

冊子『開教』38号 令和2年版

昨年度もコロナ過で大変な年でした。当寺の活動状況が紹介されました。

👆 クリックするとPDFでみれます。

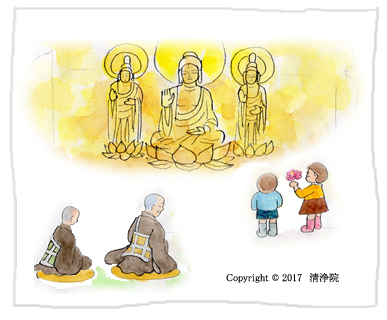

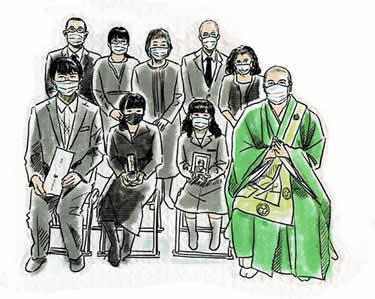

※法事での記念写真がイラスト化されました。

・浄土宗大本山 増上寺(東京港区芝)の機関紙『三縁』10月号に

【教化活動に詠唱を】ー我が寺の事例ーという題材で当山の記事が掲載されました。

当山の記事が茨城新聞6/12日付と小美玉市広報6月号に掲載されました。

◎令和4年2月~ 戦争終結の祈りと願いを込めて折鶴を製作しておりました。

おかげさまで多くの方々のご協力で千羽鶴は完成いたしました。

一日でも早くウクライナの人たちに平和が訪れますように願っております。合掌

※法務で留守にしている場合がございます。ご来寺の場合には事前にご連絡ください。

![]() 『ご法事のネット配信承ります』

法事をやりたいけれど、外出するのが心配、親戚が集まることが難しい、などのご事情で法事を行なうことができない方のために、清浄院ではインターネットを使いご法事配信をお受けいたします。

録画になりますがインターネットの配信者限定機能(動画のアドレスを知っている人だけが見ることができる方式)を使って、清浄院:衆会堂でのおつとめを配信します。アドレスをご親戚の方にお送りすれば皆で見ていただくことができます。

『ご法事のネット配信承ります』

法事をやりたいけれど、外出するのが心配、親戚が集まることが難しい、などのご事情で法事を行なうことができない方のために、清浄院ではインターネットを使いご法事配信をお受けいたします。

録画になりますがインターネットの配信者限定機能(動画のアドレスを知っている人だけが見ることができる方式)を使って、清浄院:衆会堂でのおつとめを配信します。アドレスをご親戚の方にお送りすれば皆で見ていただくことができます。

⇐メール又はお電話でお問い合わせ下さい TEL 0299-56-6469

⇐メール又はお電話でお問い合わせ下さい TEL 0299-56-6469

※左のQRコードを読み込むとメールが利用できます。

生きている間にはお念仏を称えてその功徳が積もり、死んだ時にはお浄土へいかせていただきます。いずれにしてもこの身には、いろいろ思い悩むことなどありませんと思ったならば、生きることも、死ぬことも、何ごとも悩みなどなくなるのです。

このように法然上人は、お念仏の生活がいつしか不安や悩みなどない安心の中に生きることになるのですと常に仰っていたのです。

願わくは、上来修する所の善品を以って皆悉く回向す 弔うところの精霊は

清浄院総檀信徒新亡先亡諸精霊追善増上菩提也

法話会や掲載された冊子を掲載しております

平成31年2月12日 楽邦寺様に於いて 詠唱勉強会を行わさせていただきました。

※勉強会での映像を一部UPしております。

浄土宗は開宗850年を迎えようとしております

浄土宗 開教 冊子

令和元年度の浄土宗『開教37』で清浄院住職が紹介されております

開教使座談会での様子が紹介されました ※PDFで見れます

浄土宗開教振興会 会報全国版『開教』で清浄院住職が紹介されました

法話や念仏会・講習会の様子

南無阿弥陀仏

清浄院に於いて Piace(平和)会

施餓鬼会法要の様子 施主宅に於いて

詠唱講習会と伝道法話の会を定期的に行っております

説教師として縁あるご寺院様での念仏会の様子

浄土宗は平安末に開かれた伝統仏教です。

開祖 :法然上人(源空) (1133年~1212年)

開宗 :承安五年(1175年)

ご本尊は:阿弥陀仏

経典 :『浄土三部教』

総本山:知恩院(京都)

大本山:七大本山があります。増上寺(東京芝)もその一つです。

宗紋 :月影杏葉(つきかげぎょよう)![]()

教え :南無阿弥陀仏と仏の御名を唱えて極楽浄土に生まれることを願い、亡き人を供養する教えです。

大本山 清浄華院に於いて 堂内大法要へ向かう中

総本山 知恩院鶴の間に於いて 伝宗伝戒満行 我が師 教導司 故鶴田定伸師と共に